El gen y la ética: entre la promesa y la advertencia

Es una costumbre extendida

—y confieso que no me excluyo— la de copiar y pegar fragmentos de artículos o

ideas que nos resultan interesantes. A veces lo hacemos para compartirlas,

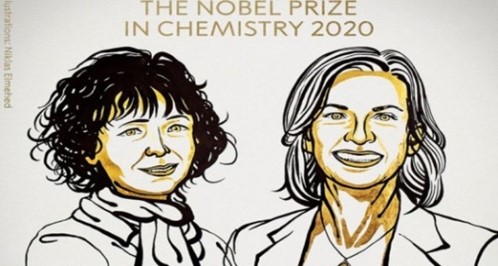

otras simplemente para no olvidarlas. Pero en 2020, esa misma acción de

"cortar y pegar", llevada al código genético, les valió el Premio

Nobel de Química a Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna. Su desarrollo de

la técnica CRISPR-Cas9 abrió una puerta impensada: la posibilidad de editar

genes con una precisión antes reservada a la ciencia ficción.

Podemos "cortar y pegar", pero no

podemos “cortar” las consecuencias ni “pegar” soluciones simples a dilemas

complejos. CRISPR es poderoso como un bisturí, pero también como una metáfora:

nos pone frente a la tentación de “corregir” la naturaleza sin saber bien si

entendemos sus imperfecciones o si simplemente no las toleramos. ¿Y si lo

imperfecto también tiene valor evolutivo, simbólico o humano?

James Watson nos ratificó lo que

todos sabemos, somos seres imperfectos. ¿Entonces por qué no hacernos un poco

mejores? ¿Por qué no corregir genes defectuosos? Con la mosca de la fruta, la ¨Drosophila

melanogaster¨,

Tomas Morgan (Nobel 1933) comprobó

que los cromosomas son los

portadores de los genes. Pero, como siempre hay un,

pero, dijo:¨Que un médico consultara un

genetista le parecía una fantasía ridícula por su inverosimilitud¨.

El Dr. Víctor Mc Kusick felizmente no lo escucho.

Examinando a un adolescente con manchas en labios, lengua y múltiples pólipos y

que el cuadro también existía en grupo familiar de ese joven, supuso que se

esto se debía a un gen. La enfermedad se denominó luego de Peutz Jeghers. La Taxonomía propuesta por Mc Kusick incluía enfermedades de un solo gen

y también poligénicas.

Desde

los promocionados porotos de Mendel, llegamos a los cromosomas, luego a la

doble hélice y actualmente a terrenos

cada vez más prometedores y más ¨peligrosos¨.

Somos el resultado de la ¨selección natural¨ pero los científicos no tienen

límites, para bien o para la pandemia de coronavirus ¿Sera? Esta ¨selección

artificial¨ nos obliga a pensar profundamente.

Cada

paso fue un avance, pero también una advertencia: el conocimiento no es

neutral. Ya no hablamos solo de entender cómo se heredan los rasgos. Hablamos

de la posibilidad de intervenir en ellos, de modificarlos, de diseñarlos. La

edición genética plantea un cambio de paradigma: no se trata solo de curar

enfermedades, sino de transformar lo que consideramos “defectuoso” en algo

mejor. Pero ¿quién decide qué significa "mejor"?

Lulu y Nana gemelas editadas genéticamente son la prueba de que los científicos no

tienen moratoria y nos llenan de dudas el hasta donde quieren o pueden llegar. El chino: He Jiankui fue quien las ¨edito genéticamente¨ empleando la tecnología

CRISPR/Cas9. Lulu y Nana nacieron en octubre de 2018.

. El

Su objetivo, ¨loable¨ crear una

mutación concreta en el gen CCR5 que algunas personas han

desarrollado de forma natural, confiriéndoles inmunidad al VIH. El padre tenía

HIV la madre no, las gemelas fueron editadas por medio de la fertilización in

vitro y la tecnología mencionada, lo cual

permitió el nacimiento de las gemelas con inmunidad al HIV. ¿Sera? Sería

interesante saber en qué pasa hoy su tiempo He Jiankui: Se dice que lo

condenaron a 3 años y a una suma importante. Tal vez ahora estará desarrollando…

Adenda

No se

sabe de donde provienen los genes, como aparecieron, porque se eligió este

método para transferir información y almacenamiento de datos, si se sabe que la

información discontinua tiene ciertas ventajas.

Creo

es oportuno que en esto de corta y pega

mencionar a María

Acaso, pedagoga española que impulsa una renovación profunda de las prácticas

educativas, rompe con la idea de que aprender es memorizar contenido

original y lineal. En sus obras —como "rEDUvolution" o "Pedagogías

invisibles"—* plantea que educar también es remezclar,

recontextualizar, provocar colisiones creativas entre saberes. En ese sentido,

el "cortar y pegar" no es un atajo, sino una metodología.** Así como

un DJ mezcla sonidos y crea un éxito musical con fragmentos

preexistentes con mucho éxito , estudiantes o docentes pueden construir

conocimiento armando nuevas combinaciones de materiales, citas, ideas. La

clave está en que ese recorte tenga intención, sentido y pensamiento crítico,

no en repetir mecánicamente.

¿Cuánta

perfección puede tolerar nuestra imperfección?

No hay comentarios:

Publicar un comentario