Sobres ,puentes,

grafos , página de goma, hormigueros

,ciudades.

El juego y la intimidad de la

forma

Hace años en una

charla muy interesante con mi amigo el Dr. Raúl Cayre me comentaba sus

trabajos de investigación acerca de la formación de las estructuras cardiacas ,

Raúl es un prestigioso cardiólogo pedíatra con reconocimiento nacional e

internacional ,lo digo, aunque se inquiete. Eso me llevo a un viaje a 3r grado

del Salesiano cuando un compañerito José Viudes me presento un jueguito

,dibujar un sobre abierto .

Hay juegos infantiles que

esconden estructuras profundas ese era uno de ellos; dibujar el sobre

abierto de un solo trazo, sin levantar el lápiz y sin repetir líneas. Lo

que parece un simple pasatiempo escolar es, en realidad, una entrada lúdica a

una manera compleja de ver el mundo: no como una suma de formas, sino como una

red de relaciones.

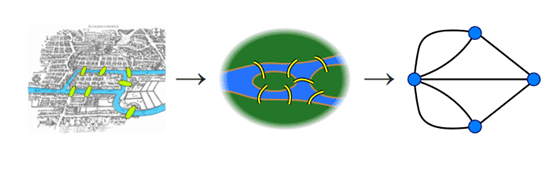

Por supuesto no sabía en que

me estaba introduciendo décadas después al problema de los siete puentes de

Königsberg, (el ¨dibujar el sobre¨ lo considero un copia anónima de un genio). El

problema era pasar los siete puentes sin pasar dos veces por el mismo puente. Leonhard Euler dio por terminado el

pasatiempo , cosa habitual en los matemáticos . Llevo su propuesta a San Petersburgo y dio nacimiento a la teoría de grafos,

y con ella la semilla de la topología . Nos legó una nueva e importante forma

de pensar y hacer.

La teoría de grafos no se

ocupa de medir, ni de dibujar figuras bonitas. Se ocupa de lo esencial: cómo

se conectan las cosas. No importa el tamaño o el ángulo, sino si dos puntos

están unidos, y por cuántas vías. Como decía fue el germen de la topología,

formalizada por Henri Poincaré,

que amplió estas intuiciones para estudiar las propiedades del espacio que

se conservan bajo deformaciones continuas. Para la topología, un círculo y

una elipse son lo mismo: lo que importa es la continuidad y la conectividad,

no la rigidez de la forma. Es

matemáticas tan esquiva como su hermana mayor, para no pocos ,no me

excluyo.

La topobiología: un cuerpo que se organiza por posición: Durante el desarrollo embrionario, las células no se mueven al azar,

ni siguen un plano externo. Se organizan a partir de señales locales,

de contactos con otras células, de gradientes químicos. De este modo, la

forma del cuerpo —sus órganos, sus tejidos— emerge del juego posicional.

Desde aquella conversación

con Raúl ,si bien se sabía la importancia del

determinismo genético en la migración de las células ,siempre me

intrigó el cómo desde esa única célula

inicial las células saben quiénes deben

ser y , dónde deben estar. Gerald

Edelman, neurocientífico y premio Nobel, nos oferta una respuesta inicial que

une a topología ,la topobiología, y otras tantas disciplinas.

Dice que cada grupo celular,

entre los billones que nos conforman, tienen lo que llamó topobiología:

capacidad genética y molecular que guía a las células durante el desarrollo

embrionario, como si supieran de antemano a qué lugar deben migrar y qué forma

adoptar. Una suerte de “sentido de orientación” que les permite ubicarse,

especializarse y funcionar en relación con sus vecinas. Así, sin un director

central, emergen tejidos, órganos, funciones complejas.

Las células no obedecen a un

plano rígido ni a una orden central. Migran, se especializan y se organizan en

función de su posición relativa en un espacio dinámico. Es decir, que no

basta con tener los genes: hay que estar en el lugar correcto, en el momento

adecuado. Y no solo eso: hay que “escuchar” al entorno, conversar, importancia

del chismorreo con las vecinas, (me

recuerda a Kahneman) e interpretar

señales químicas como si fueran coordenadas.

Este proceso que ocurre antes de adquirir

forma sigue reglas sorprendentemente similares a las de la topología. Desde su

lógica flexible, las células leen algo más que genes: leen mapas invisibles,

codificados en gradientes moleculares, brújulas químicas que les indican por

dónde ir. Lo que más intriga es que sin un arquitecto central, la organización emerge, en muchas especies un paradigma es el hormiguero y muchas ciudades o las redes sociales donde muchas partes interactúan sin jerarquía, pero con sentido

Para Gerald

Edelman el cuerpo no es ensamblado desde afuera, como

una máquina, sino que emerge desde adentro, desde relaciones

espaciales locales entre células. Lo que una célula “ llega a ser” depende de dónde

está y con quién se comunica. Pero

esto no se limita a la biología humana ,los hormigueros ,las ciudades y, …

también pueden pensarse así. Algunas, se organizaron espontáneamente: caminos,

mercados, desvíos. Su forma fue el resultado de trayectorias cotidianas,

no de diseño.

Otras, en cambio, fueron

diseñadas de forma geométrica. Un ejemplo icónico es Brasilia, la

capital de Brasil. Concebida por Lucio Costa y Oscar Niemeyer, fue

pensada desde cero, con una estructura en forma de avión, sectores

diferenciados por función, grandes avenidas y ejes monumentales. En la

argentina fue la ciudad de La Plata

Pero lo quedó claro es que la vida urbana no

siempre cabe en el plano del urbanista, y lo vemos siempre , surgen barrios

no previstos, desplazamientos espontáneos, periferias fuera de eje. Conocemos

mucho de esto. La ciudad, como el

cuerpo, termina desbordando a la geometría. Incluso los sistemas más

racionales acaban siendo redibujados por el uso, la necesidad, el error, la

invención.

Otro aporte de Edelman es que las conexiones neuronales no están

totalmente predeterminadas. Se forman, refuerzan o debilitan según la

experiencia. Aprender, en el fondo, es trazar rutas, fortalecer

trayectos, evitar atajos falsos. La mente, entonces, es también una red en

evolución, una topobiología cognitiva.

La topobiología pone así en

el centro algo que solemos pasar por alto un juego vivo de posiciones y

trayectorias. La genética nos da las piezas, pero el desarrollo biológico no es

un ensamblaje, sino una especie de inteligencia distribuida, una conversación

continua entre código, entorno y lugar. Entonces entendí por qué me impactó tanto aquella

frase de Raúl. No era solo una observación médica. Era, sin saberlo, una

intuición filosófica: la vida se orienta matemáticamente, aunque no lo

sepamos. Lo que parecía azar, es diálogo. Lo que parecía caos, es red, es

forma.

Topología, topobiología y topoecología comparten una lógica

organizativa centrada en la relación, el lugar y el vínculo.

Todas estas disciplinas, cada una en su campo, desplazan el foco desde las

cosas hacia las relaciones. Ya no preguntan “¿qué es esto?”, sino “¿dónde

está, con qué se vincula,

Epílogo:

En la mirada topológica del mundo, lo esencial no es la forma visible,

sino las conexiones que la sostienen. Un objeto puede cambiar de tamaño,

estirarse, curvarse, hincharse, contraerse… pero si mantiene su estructura de

vínculos, sigue siendo el mismo topológicamente. Un círculo deformado

sigue siendo un círculo. Topobiológicamente un cuerpo que crece no pierde su

identidad mientras sus relaciones internas y externas se mantengan

coherentes. Este principio se repite en múltiples escalas: Un órgano

una ciudad, una red neuronal, un ecosistema.

El pensamiento topológico

nos invita entonces a una ética de la relación: valorar las conexiones más

que las apariencias, la estructura más que la silueta, la continuidad más que

la rigidez. Esta perspectiva no es solo matemática. Es profundamente vital.

Nos enseña que la identidad es una red establecida, no una forma congelada.

Esto ocurre en las personas, los vínculos humanos, las ideas... porque cambiar de forma no significa perder

sentido, si las conexiones siguen vivas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario